Il Palazzo del Bargello a Firenze: il suo Museo

Presa d’assalto da turisti provenienti da ogni parte del mondo, soprattutto ragazzi, negli ultimi anni Firenze sembra, a mio parere, non tanto la culla dell’arte rinascimentale quanto piuttosto un diffuso bivacco di gente che passa il tempo continuamente a ruminare come bestie al pascolo per le vie e le piazze della città, scattandosi, di tanto in tanto, qualche selfie magari di fronte alla copia del David di Michelangelo.  Ma basta varcare la soglia di qualche museo, come quella del “Bargello” per ritrovarsi, come d’incanto, lontano dal caos e dalla ressa. Firenze non è solo Ponte Vecchio, la Chiesa di Santa Maria Novella, il Duomo di Santa Maria del Fiore, Palazzo Vecchio, la chiesa di Santa Croce o ancora il Museo degli Uffizi o il Giardino dei Boboli.

Ma basta varcare la soglia di qualche museo, come quella del “Bargello” per ritrovarsi, come d’incanto, lontano dal caos e dalla ressa. Firenze non è solo Ponte Vecchio, la Chiesa di Santa Maria Novella, il Duomo di Santa Maria del Fiore, Palazzo Vecchio, la chiesa di Santa Croce o ancora il Museo degli Uffizi o il Giardino dei Boboli.

Nell’antica città medicea lo storico palazzo del Bargello ospita, infatti, un importante Museo al cui interno è conservata la collezione di statue rinascimentali tra le più importanti al mondo. Dichiarato, nel 1901, dalla Direzione Generale delle Antichità e delle Belle Arti, Patrimonio artistico nazionale per la monumentalità dell’edificio storico, il primo nucleo architettonico, realizzato su progetto di Lapo di Cambio, si affaccia su via del Proconsolo e risale 1255, ben 43 anni prima della realizzazione di Palazzo Vecchio.

Si tratta, dunque, di un palazzo medioevale con tutte le caratteristiche architettoniche tipiche dell’epoca: le finestre alte e strette con archi a sesto acuto, un portale d’ingresso al palazzo con un imponente arco a tutto sesto, il cortile con struttura porticata con colonne e archi, uno scalone esterno che porta ai piani superiori e una torre di guardia, punto di osservazione e difesa. Fu inizialmente sede del Capitano del Popolo, carica nata con l’istituzione della Repubblica Fiorentina che aveva il compito di tutelare i diritti del popolo e la sua economia. Dal 1260 ritroviamo, al suo interno, anche gli amministratori della Giustizia, pertanto il palazzo viene interessato dai primi interventi di ampliamento con la realizzazione di un grande portico e della loggia realizzata, al primo piano, nel 1320. Il palazzo intanto continua a modificarsi nei secoli, ampliandosi ulteriormente, divenendo sede del Podestà e dal 1502 in poi, sede del Consiglio degli Anziani. Nel 1574, col trasferimento del Capitano di Piazza (tutore dell’ordine pubblico e capo dei servizi di polizia), gli interni del palazzo vengono modificati allo scopo di ottenere più ambienti: viene tompagnato il loggiato mentre tutte le decorazioni che adornavano il palazzo vengono deturpate. Al suo interno vengono eseguite anche condanne capitali, divenendo, nei secoli successivi, un carcere a tutti gli effetti. La situazione cambia radicalmente nel corso del XIX secolo: già nel 1786 il Granduca Pietro Leopoldo di Lorena decreta l’abolizione della pena di morte, bruciando all’interno del cortile tutti gli strumenti di tortura, ma è nell’800, che il palazzo cambia radicalmente sia nella sua funzione che nell’aspetto architettonico. Nel 1840, durante il recupero di una Cappella all’interno dell’edificio dedicata a Santa Maria Maddalena (finanziato dal barone Seymour Kirkup), viene ritrovato su un ampio affresco (molto probabilmente di Giotto) con il ritratto di Dante Alighieri.

Nel 1840, durante il recupero di una Cappella all’interno dell’edificio dedicata a Santa Maria Maddalena (finanziato dal barone Seymour Kirkup), viene ritrovato su un ampio affresco (molto probabilmente di Giotto) con il ritratto di Dante Alighieri. A seguito di tale importante ritrovamento si intraprende il ripristino di tutto il palazzo: sotto la direzione dell’architetto Francesco Mazzei vengono recuperati buona parte degli elementi architettonici medioevali, stravolti dagli interventi del XVI secolo, realizzando “ex novo” ulteriori ornamenti architettonici, in un lavoro di 6 anni concluso nel 1865. Nel frattempo le carceri vengono spostate nel convento delle Murate, mentre sempre nel 1865 viene inaugurato, al pian terreno, il Museo contenente oggetti provenienti dal guardaroba di Palazzo Vecchio e dall’Armeria medicea e sculture del XV-XVI secolo, mentre al primo piano vengono esposte ulteriori sculture provenienti dal Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Nel 1975 viene inaugurata la Sala di Michelangelo e della scultura del Cinquecento, curata dall’architetto Carlo Cresti, mentre assistiamo al restauro del paramento lapideo tra il 2010 e il 2011, sotto la direzione dell’architetto Maria Cristina Valenti. Infine, solo 5 anni fa il palazzo viene sottoposto a restauro e consolidamento del Cortile degli Stemmi e delle facciate, sotto la supervisione dell’architetto Maria Cristina Valenti (capo dell’Ufficio tecnico dei Musei del Bargello) e la Direzione dei Lavori dell’architetto Giampaolo Lombardi.

A seguito di tale importante ritrovamento si intraprende il ripristino di tutto il palazzo: sotto la direzione dell’architetto Francesco Mazzei vengono recuperati buona parte degli elementi architettonici medioevali, stravolti dagli interventi del XVI secolo, realizzando “ex novo” ulteriori ornamenti architettonici, in un lavoro di 6 anni concluso nel 1865. Nel frattempo le carceri vengono spostate nel convento delle Murate, mentre sempre nel 1865 viene inaugurato, al pian terreno, il Museo contenente oggetti provenienti dal guardaroba di Palazzo Vecchio e dall’Armeria medicea e sculture del XV-XVI secolo, mentre al primo piano vengono esposte ulteriori sculture provenienti dal Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Nel 1975 viene inaugurata la Sala di Michelangelo e della scultura del Cinquecento, curata dall’architetto Carlo Cresti, mentre assistiamo al restauro del paramento lapideo tra il 2010 e il 2011, sotto la direzione dell’architetto Maria Cristina Valenti. Infine, solo 5 anni fa il palazzo viene sottoposto a restauro e consolidamento del Cortile degli Stemmi e delle facciate, sotto la supervisione dell’architetto Maria Cristina Valenti (capo dell’Ufficio tecnico dei Musei del Bargello) e la Direzione dei Lavori dell’architetto Giampaolo Lombardi.

Di particolare interesse architettonico risulta la Torre Volognana, appartenuta alla famiglia dei Boscoli fino al 1254, anno in cui passa al Comune di Firenze trasformandosi in Torre del Capitano del Popolo. Essa ha conservato nei secoli la sua altezza, ben 57 metri, mentre la casatorre si è trasformata negli anni in torre campanaria. Sono numerose le immagini che ritraggono il Bargello nei secoli a partire dal XV secolo in poi. Si tratta di ampie vedute della città di Firenze come per esempio la Veduta della Catena di Francesco di Lorenzo Rosselli, esposta in Palazzo Vecchio, una riproduzione ottocentesca di una xilografia del XV secolo custodita nel Museo di Berlino (Galleria delle Incisioni).

Risalente all’incirca al 1471, in essa si notano, in prossimità del palazzo in questione, le mastodontiche architetture storiche già presenti in città come Palazzo Vecchio, la chiesa di Santa Croce, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Battistero, e infine il Bargello con la sua torre e il tetto con le merlature guelfe posta sulla sinistra di Palazzo Vecchio, schermato in parte dalla chiesa-palazzo di Orsanmichele con le sue caratteristiche bifore.

Sempre Francesco di Lorenzo Rosselli nel 1495 circa, è una veduta della città da sud-ovest realizzata in tempera e olio su tavola. Il dipinto, anch’esso molto dettagliato, offre del Bargello una visione completa della struttura posta tra il campanile della Badia Fiorentina e Palazzo Vecchio, possiamo scorgere, inoltre, la torre Volognana e la facciata su via del Proconsolo. Interessante, inoltre, è una particolare veduta di Firenze, da sud, un affresco realizzato nel 1563-65 in Palazzo Vecchio da Jan Der Straet, pittore fiammingo conosciuto col nome di Giovanni Stradano.

In essa si possono osservare in dettaglio il palazzo e la sua torre, con gli ampliamenti lungo via dell’Acqua e via della Vigna Vecchia. La torre Volognana è evidenziata anche nella veduta (Fiorenza) dell’incisore tedesco Johann Friedrich Probst realizzata nel1745.

In questo caso la torre risulta quasi in linea con il campanile della Badia Fiorentina.

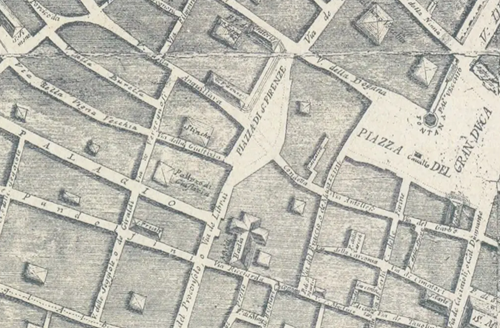

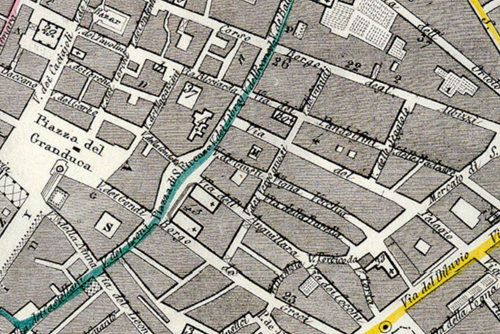

Qualche anno dopo, nel 1783, il disegnatore Francesco Magnelli realizza la “Pianta della città di Firenze rilevata esattamente nell’anno 1783”, in cui si nota il Bargello, non lontano da Piazza di S. Firenze, con la denominazione “Palazzo di Giustizia”. Dopo sessant’uno anni, il cartografo e geografo Attilio Zuccagni-Orlandini disegna una ulteriore pianta della città di Firenze in cui, con la lettera M si indica, per l’appunto, il “Palazzo del Bargello”.

Due anni prima il disegnatore britannico Charles D’Oyly rappresentava una dettagliata raffigurazione dell’entrata al Bargello da via Ghibellina.

Importante esempio di architettura civile in stile gotico fiorentino, il Bargello è un contenitore di preziosissime opere d’arte con le sue meravigliose sale della Scultura Medioevale, la Sala di Michelangelo e della scultura del Cinquecento, la sala degli Avori, la Cappella della Maddalena o del Podestà con gli affreschi tardo giotteschi del Paradiso, dell’Inferno e le storie della Maddalena e ancora il Salone del Donatello e quella della Scultura del Quattrocento, le Sale di Andrea e Giovanni Della Robbia e quella del Verrocchio.