La storia della Bonifica della Valdichiana con uno sguardo al “Callone Pontificio”.

“Qual dolor fora, se de li spedali di Valdichiana tra il luglio e il settembre e di Maremma e di Sardigna i mali fossero in una fossa tutti insembre; tal era quivi, e tal puzzo n’usciva qual suol venir de le marcite membre.” Con questi versi del canto XXIX dell’Inferno, il Sommo Poeta, Dante Alighieri, ci presenta una Valdichiana dai dettagli ripugnanti, un ambiente in pieno medioevo, paludoso e particolarmente malsano causa di malaria. Tuttavia ben diversa era la situazione in periodo etrusco-romano: di fatto, detta area geografica, che si estende per quasi 60 km di lunghezza e per 15 di larghezza, partendo dalla zona di Arezzo, a nord, espandendosi a sud, fino a raggiungere i territori di Chiusi e di Città della Pieve, era bagnata dal fiume Clanis che confluiva più a sud nel Tevere.

Nell’opera “Natural Historia” di Plinio il Vecchio, la valle è descritta e indicata col nome di Clanis Aretinum proprio perché solcata dal fiume Clanis. Nei secoli la valle è stata oggetto di frequenti interventi di gestione delle acque e riqualificazione del territorio. Già gli Etruschi apportano numerosi interventi di regolamentazione delle acque, rendendo l’area particolarmente fertile: inoltre portano navigabile il fiume che oggi corrisponde, in linea di massima, all’artificiale Canale maestro della Chiana.

La sua fertilità è tale da valere l’appellativo di “Granaio dell’Etruria” (rinomato soprattutto per la produzione di vino e cereali). Con la caduta dell’Impero Romano però, in conseguenza della scarsa pendenza del fiume e dei pochi interventi di manutenzione idraulica del territorio, l’area inizia a subire un progressivo decadimento e un conseguente complesso dissesto idrogeologico. Viene a formarsi, pertanto, un’ampia zona paludosa interrotta soltanto da alcuni bacini di acqua dolce meno melmosa definiti, in ragione della loro limpidezza, “chiari”. Tra questi ricordiamo il Chiaro di Chiusi, il Chiaro di Città della Pieve, quello di Cortona e il Chiaro di Montepulciano.

A metà XII secolo si realizza, per la prima volta, un sistema di regolamentazione deflusso acque della Valdichiana, posto nell’area aretina con la Chiusa dei Monaci (voluta dalla Repubblica fiorentina per ovviare alle piene del fiume Arno, col quale era collegato nella sua parte più meridionale). Tale sistema, tuttavia, finisce col peggiorare la situazione della valle con conseguente aumento del numero di paludi. Il peggioramento delle condizioni dell’area è conseguenza anche della politica individualista delle repubbliche di Siena e Firenze (presenti fino alla metà del XVI secolo con la nascita del Granducato di Toscana) e la Signoria di Perugia (in essere fino al 1540, anno in cui viene annessa definitivamente allo Stato Pontificio).

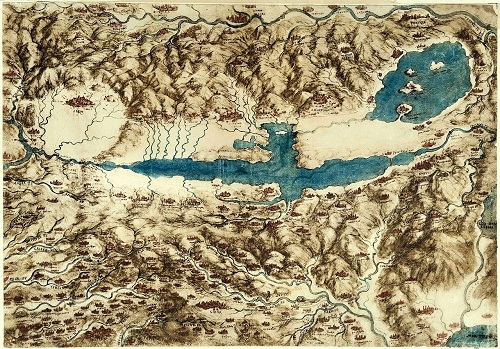

Ad attestare la precaria situazione del territorio sono le numerose rappresentazioni cartografiche dell’epoca di cui una, in particolare, ha la firma Leonardo da Vinci. La carta veduta a “volo d’uccello” della Valdichiana, attualmente custodita nella Biblioteca reale di Windsor (realizzata nel 1502 su incarico di Cesare Borgia per la realizzazione, mai attuata, di un canale navigabile tra la Val d’Ardo e il Trasimeno) evidenzia i soli territori a nord ben regimentati, mentre nella parte centrale e meridionale si estende una immensa palude sino a Città della Pieve. Con il Granducato di Toscana, sotto Cosimo I de’ Medici, viene intrapreso un intervento di escavazione del grande collettore (attuale Canale Maestro della Chiana) già presente in area aretina e fatto, quindi, avanzare fino in prossimità di Cortona. Lo spartiacque viene spostato ulteriormente vicino il lago di Montepulciano nel 1599 con Ferdinando I de’ Medici. Nel 1607 si stabilisce la messa a colmata del Chiaro di Città della Pieve attraverso l’alluvione del fiume Tresa che viene deviato dal Trasimeno. Ciononostante l’area riprende a riempirsi di acqua, con conseguente trasformazione del Chiaro di Città della Pieve in palude. Un vero e proprio accordo tra lo Stato pontificio e quello toscano, si ottiene nel 1664 con un tentativo univoco di arginare le acque comprese tra il Chiaro di Chiusi e quello di Città della Pieve attraverso un sistema di colmate alluvionali incanalando le acque dei torrenti in aree prestabilite in cui i depositi di limo avrebbero sollevato la quota del territorio. Lungi da una definitiva soluzione al problema, i ristagni continuano a flagellare il territorio per molti decenni ancora! Entrambi i governi, infatti, sono convinti che le esondazioni dell’Arno e del Tevere si possano risolvere attraverso piccoli interventi di deviazione dei torrenti o con la costruzione di piccoli ripari, il tutto in assenza di una vera coordinazione tra i due Stati. Nei primi decenni del XVIII secolo si identifica nell’area di Chiusi il punto nevralgico per le acque della Chiana, realizzando un argine di separazione, a sud del Chiaro di Chiusi, tra la Chiana tributaria del Tevere e quella dell’Arno.

Nel 1723 viene realizzato il Callone di Valiano (una diga con regolatore centrale) in prossimità di Montepulciano, una struttura d’ingegneria idraulica che permette l’abbassamento delle acque nel territorio toscano. Quattro anni dopo anche sui territori della Chiesa si realizza il Callone Pontificio, progettato dall’ingegnere Egidio Maria Bordoni con la collaborazione di Antonio Felice Facci, sulla diga del Campo alla Volta (realizzata quest’ultima nel 1680, dopo alcune opere di bonifica granducali).

Il Callone Pontificio viene ulteriormente modificato nel 1780. La costruzione del Callone è il frutto degli accordi siglati nel Convento di Sant’Agostino in Città delle Pieve, il 26 agosto 1780, tra lo Stato Pontificio (allora c’era Papa Pio VI) e il Granducato di Toscana (con Pietro II d’Asburgo-Lorena).

Custodito nell’Archivio di Stato di Firenze è una rappresentazione grafica, con supporto di carta e disegni in china e acquerello, della pianta, ben dettagliata, del Callone Pontificio e le sezioni di alcuni canali e fiumi come il torrente Mojano, il canale della Chiana e il fiume Tresa (Fondo Piante antiche dei confini).

Il Concordato è di fondamentale rilevanza storica in quanto mette il punto definitivamente alle frequenti diatribe tra i due Stati: il Canale Maestro porta le sue acque, comprese quelle del Tresa, in precedenza immissario del Trasimeno (portate poi verso il lago di Chiusi), verso l’Arno, più a sud invece il torrente Astrone s’immette direttamente nel torrente Chiani, nel territorio umbro, affluente del fiume Paglia, quest’ultimo a sua volta affluente del Tevere.

Il Concordato è di fondamentale rilevanza storica in quanto mette il punto definitivamente alle frequenti diatribe tra i due Stati: il Canale Maestro porta le sue acque, comprese quelle del Tresa, in precedenza immissario del Trasimeno (portate poi verso il lago di Chiusi), verso l’Arno, più a sud invece il torrente Astrone s’immette direttamente nel torrente Chiani, nel territorio umbro, affluente del fiume Paglia, quest’ultimo a sua volta affluente del Tevere. Il Callone Pontificio, viene utilizzato dal 1727 al 1787, allorquando viene abbassata la platea e tolte le paratoie. Inoltre risulta luogo di confine tra la Chiana Toscana la Chiana Romana bonificata grazie alla escavazione di un collettore artificiale denominato Chianetta. Dopo ulteriori manutenzioni effettuate lungo tutta la Valdichiana, nel XIX secolo, la bonifica si completò ufficialmente nel ventennio fascista.

Il Callone Pontificio, viene utilizzato dal 1727 al 1787, allorquando viene abbassata la platea e tolte le paratoie. Inoltre risulta luogo di confine tra la Chiana Toscana la Chiana Romana bonificata grazie alla escavazione di un collettore artificiale denominato Chianetta. Dopo ulteriori manutenzioni effettuate lungo tutta la Valdichiana, nel XIX secolo, la bonifica si completò ufficialmente nel ventennio fascista.

Sul ponte del Callone è posizionata, inoltre, l’elegante struttura realizzata tutta in laterizio. Notiamo due lapidi commemorative: una risalente al 1786 e l’altra del 1796. Quest’ultima evidenzia la vittoria dell’uomo sulle terre paludose, è inoltre firmata dall’architetto Andrea Vici legato alla Sacra Congregazione delle Acque. Particolarmente interessante risulta una carta “Pianta della pianura di Valdichiana posta tra il Callone Pontificio ed il Lago di Chiusi, che comprende ancora un tratto del Fiume Tresa colla Campagna adiacente fino alla confluenza de Torrente Mojano” risalente al 1788 e depositata nell’Archivio di Stato di Firenze, ed è una delle otto tavole che rappresentano il corredo cartografico postumo al Concordato del 1780.

Sul ponte del Callone è posizionata, inoltre, l’elegante struttura realizzata tutta in laterizio. Notiamo due lapidi commemorative: una risalente al 1786 e l’altra del 1796. Quest’ultima evidenzia la vittoria dell’uomo sulle terre paludose, è inoltre firmata dall’architetto Andrea Vici legato alla Sacra Congregazione delle Acque. Particolarmente interessante risulta una carta “Pianta della pianura di Valdichiana posta tra il Callone Pontificio ed il Lago di Chiusi, che comprende ancora un tratto del Fiume Tresa colla Campagna adiacente fino alla confluenza de Torrente Mojano” risalente al 1788 e depositata nell’Archivio di Stato di Firenze, ed è una delle otto tavole che rappresentano il corredo cartografico postumo al Concordato del 1780. In questa rappresentazione cartografica ben si nota la diga del Campo alla Volta e la posizione del Callone Pontificio. Nel corso del XX° secolo, il primo piano è stato abitato dalla famiglia Menicali, per ben 18 anni a partire dal 1945, mentre il piano terra è stato adibito a scuola elementare dal 1950 al 1966. La struttura è parte del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) rientrando nei Luoghi del Cuore. Rientra, inoltre, nel Percorso di Bonifica della Valdichiana e della Val di Paglia, un percorso di strada sterrata che collega l’area di Ponticelli a sud con Po’ Bandino, nei pressi di Chiusi Scalo, a nord, un’arteria che costeggia le aree delle storiche bonifiche dove appunto si può ammirare il Callone Pontificio (detto anche la Fabbrica) ma anche la Torre del Buterone risalente alla metà del XV secolo.

In questa rappresentazione cartografica ben si nota la diga del Campo alla Volta e la posizione del Callone Pontificio. Nel corso del XX° secolo, il primo piano è stato abitato dalla famiglia Menicali, per ben 18 anni a partire dal 1945, mentre il piano terra è stato adibito a scuola elementare dal 1950 al 1966. La struttura è parte del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) rientrando nei Luoghi del Cuore. Rientra, inoltre, nel Percorso di Bonifica della Valdichiana e della Val di Paglia, un percorso di strada sterrata che collega l’area di Ponticelli a sud con Po’ Bandino, nei pressi di Chiusi Scalo, a nord, un’arteria che costeggia le aree delle storiche bonifiche dove appunto si può ammirare il Callone Pontificio (detto anche la Fabbrica) ma anche la Torre del Buterone risalente alla metà del XV secolo.

Un bel percorso da fare a piedi, o in bici immerso tra le verdi colline umbro-toscane, unico rammarico è la presenza della linea ferroviaria alta velocità (di recente costruzione) che corre parallela a quella preesistente, entrambe una sorta di ostacolo, in alcuni tratti, ad una completa visuale dell’ameno territorio circostante.

Un bel percorso da fare a piedi, o in bici immerso tra le verdi colline umbro-toscane, unico rammarico è la presenza della linea ferroviaria alta velocità (di recente costruzione) che corre parallela a quella preesistente, entrambe una sorta di ostacolo, in alcuni tratti, ad una completa visuale dell’ameno territorio circostante.