La Torre Picentina: un’emergenza architettonica da recuperare e salvaguardare

A poca distanza dalla linea di costa, nel lembo meridionale più estremo del Comune di Salerno, l’antica Torre Picentina si presenta agli occhi attenti di chi percorre la strada litoranea. “Occhi attenti”, poiché la torre, allo stato attuale, altro non è che un rudere non ben visibile dal viandante, nascosto da erbacce e piante di vario genere.

Lo storico edificio è parte integrante di un sistema di fortificazioni ben calcolato e razionalizzato, realizzato sotto il Viceregno spagnolo per volere di Don Pedro da Toledo, il cui complesso abbraccia l’intera costa dell’Italia centro-meridionale. Disposte sempre in comunicazione visiva e suddivise in quattro tipi a seconda delle funzioni svolte, le torri possono essere catalogate in: Semaforiche, di Avvistamento, (che disponevano di un presidio armato), di Sbarramento, (disposte sul litorale o alla foce dei fiumi anch’esse munite di presidio) e Cavallare, da cui partivano i messaggeri a cavallo per avvertire il castello o la fortificazione più vicina in caso di attacco o di incursioni saracene. La fortificazione in questione appartiene all’ordine delle torri di “Sbarramento” come tutte quelle poste a sud di Salerno, lungo la Piana del Sele. Tra i pochi studiosi cimentatisi nella ricerca storica della Torre Picentina, detta anche Vicentina, Lorenzo Santoro è autore di un interessante libro dal titolo “Le torri costiere della provincia di Salerno: paesaggio, storia e conservazione”, in cui ben si descrive la struttura. Le numerose mappe storiche della Provincia di Salerno di alcuni secoli fa, illustrano l’allora Principato Citra evidenziando le numerose torri di avvistamento posizionate lungo la linea di costa: da quella rocciosa e montagnosa amalfitana, passando per l’area paludosa e pianeggiante della Piana del Sele, fino ad arrivare a quella dai variegati scenari orografici del Cilento. Nella mappa del 1620 la “Principato Citra,olim Picentia” di Giovanni Antonio Magini (incisione in rame, Bologna) si notano le torri lungo la Piana del Sele, quasi equidistanti tra loro ed è ben evidenziata anche la Torre Picentina posta in prossimità dell’omonimo fiume Picentino.

Nella mappa del 1620 la “Principato Citra,olim Picentia” di Giovanni Antonio Magini (incisione in rame, Bologna) si notano le torri lungo la Piana del Sele, quasi equidistanti tra loro ed è ben evidenziata anche la Torre Picentina posta in prossimità dell’omonimo fiume Picentino. In un’altra illustrazione storica, risalente al 1712, la “Provincia del Principato Citra” di Domenico De Rossi, bella incisione su rame acquerellata, notiamo la torre indicata col nome (T. di Vicentino) in prossimità appunto del fiume Vicentino.

In un’altra illustrazione storica, risalente al 1712, la “Provincia del Principato Citra” di Domenico De Rossi, bella incisione su rame acquerellata, notiamo la torre indicata col nome (T. di Vicentino) in prossimità appunto del fiume Vicentino.

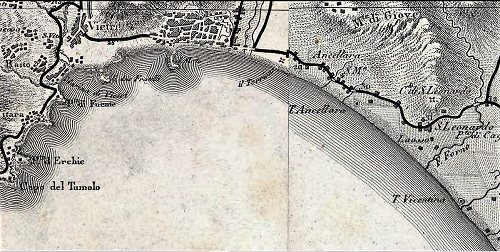

Di quasi cent’anni più tardi, è la famosa mappa cartografica “Atlante geografico del Regno di Napoli”, di Rizzi Zazzoni, in cui si illustra, con grande dettaglio, la linea di costa a sud di Salerno, con le varie torri ben indicate: da “il Torrione”, alla “T. Angellara”, per poi passare alla “T. Vicentina”, per proseguire più a sud alla “T. di Tusciano”, alla “T. di Sele”, a quella indicata col nome “T. di Pesto” e, infine, alla “T. di San Marco”, nel pressi di Agropoli. La Torre Picentina risulta essere una delle torri realizzate per volere di Giovan Maria de Costanzo, Governatore del Principato Citra. Sotto di lui nel 1563 si realizzano nell’area tra il Capoluogo e Agropoli ben 7 torri. Lucio Liberato, viene nominato “Regio Misuratore dei lavori”, riguardanti le fortificazioni, mentre due operai napoletani, Giuseppe di Casagabriele e Minico Imperato, sono tra gli operai impegnati nell’edificazione delle torri in questione tra le quali, appunto, la Torre Picentina. Nel 1566 i lavori continuano grazie al maestro de Lamberto.

Di quasi cent’anni più tardi, è la famosa mappa cartografica “Atlante geografico del Regno di Napoli”, di Rizzi Zazzoni, in cui si illustra, con grande dettaglio, la linea di costa a sud di Salerno, con le varie torri ben indicate: da “il Torrione”, alla “T. Angellara”, per poi passare alla “T. Vicentina”, per proseguire più a sud alla “T. di Tusciano”, alla “T. di Sele”, a quella indicata col nome “T. di Pesto” e, infine, alla “T. di San Marco”, nel pressi di Agropoli. La Torre Picentina risulta essere una delle torri realizzate per volere di Giovan Maria de Costanzo, Governatore del Principato Citra. Sotto di lui nel 1563 si realizzano nell’area tra il Capoluogo e Agropoli ben 7 torri. Lucio Liberato, viene nominato “Regio Misuratore dei lavori”, riguardanti le fortificazioni, mentre due operai napoletani, Giuseppe di Casagabriele e Minico Imperato, sono tra gli operai impegnati nell’edificazione delle torri in questione tra le quali, appunto, la Torre Picentina. Nel 1566 i lavori continuano grazie al maestro de Lamberto.  La torre risulta a pianta circolare con base di diametro di 10 metri circa (struttura tronco-conica), con 11 troniere (feritoie praticate nella parte alta delle torri per le bocche da fuoco) disposte a raggiera, molto simile a quella successiva posta più a sud in prossimità del fiume Tusciano, mentre risulta dissimile rispetto a quella posta a nord, Torre Angellara che si presenta a pianta quadrata con 5 caditoie. La Vicentina è composta da due ambienti sovrapposti aventi volta ribassata collegati tra di loro da una scala interna, mentre le pareti hanno uno spessore di 3,5 metri circa, composte da pietrisco di fiume e malta con la presenza anche di blocchi di tufo, mentre sulle pareti esterne ritroviamo pietrame grossolano. La torre è totalmente priva di intonaco, mentre le troniere sono state realizzate con pietre di travertino. Alla sommità della torre ritroviamo, inoltre, un corpo di fabbrica piuttosto recente a forma quadrangolare con pilastrini in cemento armato.

La torre risulta a pianta circolare con base di diametro di 10 metri circa (struttura tronco-conica), con 11 troniere (feritoie praticate nella parte alta delle torri per le bocche da fuoco) disposte a raggiera, molto simile a quella successiva posta più a sud in prossimità del fiume Tusciano, mentre risulta dissimile rispetto a quella posta a nord, Torre Angellara che si presenta a pianta quadrata con 5 caditoie. La Vicentina è composta da due ambienti sovrapposti aventi volta ribassata collegati tra di loro da una scala interna, mentre le pareti hanno uno spessore di 3,5 metri circa, composte da pietrisco di fiume e malta con la presenza anche di blocchi di tufo, mentre sulle pareti esterne ritroviamo pietrame grossolano. La torre è totalmente priva di intonaco, mentre le troniere sono state realizzate con pietre di travertino. Alla sommità della torre ritroviamo, inoltre, un corpo di fabbrica piuttosto recente a forma quadrangolare con pilastrini in cemento armato. La torre, in realtà, in parziale abbandono già dai primi decenni del XIX secolo, secondo il PUC (Piano Urbanistico Comunale) di Salerno, alla tavola “Vincoli Beni Culturali” (aggiornamento 2019, Foglio 12) insiste su un’area evidenziata con la dicitura “Immobili sottoposti a provv. di vincolo ex articolo 10 D. Lgs. 42/2004 Sopr. Archeologica”. Col numero 1 si indica la Torre Picentina, i cui estremi di vincolo fanno riferimento al D.M. del 28/05/1994. Con i numeri 156 e 157 invece s’indica un complesso di epoca romana nei pressi della Torre Picentina (i cui estremi di vincolo sono rispettivamente il D.R. 2014 del 16/04/2014 e il D.R. 2050 del 03/06/2014), inoltre col numero 150 si evidenzia la Cappella di Capitolo San Matteo i cui estremi di vincolo fanno riferimento al D.R. 1779 del 21/06/2013.

La torre, in realtà, in parziale abbandono già dai primi decenni del XIX secolo, secondo il PUC (Piano Urbanistico Comunale) di Salerno, alla tavola “Vincoli Beni Culturali” (aggiornamento 2019, Foglio 12) insiste su un’area evidenziata con la dicitura “Immobili sottoposti a provv. di vincolo ex articolo 10 D. Lgs. 42/2004 Sopr. Archeologica”. Col numero 1 si indica la Torre Picentina, i cui estremi di vincolo fanno riferimento al D.M. del 28/05/1994. Con i numeri 156 e 157 invece s’indica un complesso di epoca romana nei pressi della Torre Picentina (i cui estremi di vincolo sono rispettivamente il D.R. 2014 del 16/04/2014 e il D.R. 2050 del 03/06/2014), inoltre col numero 150 si evidenzia la Cappella di Capitolo San Matteo i cui estremi di vincolo fanno riferimento al D.R. 1779 del 21/06/2013.

Come la torre Vicentina anche quest’ultima struttura (Cappella di Capitolo San Matteo) risulta in abbandono e parzialmente degradata. A pianta rettangolare, la chiesa, di cui purtroppo si hanno pochissime informazioni storiche, presenta un interessante prospetto principale costituito da un unico ingresso, con due semplici colonne con capitelli di ordine dorico, ai lati, che sorreggono una trabeazione. Il tetto dell’immobile sacro è a doppio spiovente in parte crollato.

Come la torre Vicentina anche quest’ultima struttura (Cappella di Capitolo San Matteo) risulta in abbandono e parzialmente degradata. A pianta rettangolare, la chiesa, di cui purtroppo si hanno pochissime informazioni storiche, presenta un interessante prospetto principale costituito da un unico ingresso, con due semplici colonne con capitelli di ordine dorico, ai lati, che sorreggono una trabeazione. Il tetto dell’immobile sacro è a doppio spiovente in parte crollato.

L’area rientra, inoltre, all’interno del futuro Polo per la Cantieristica Nautica, sebbene, al di là delle polemiche e delle tante problematiche connesse alla realizzazione di tale opera, il perimetro che delinea l’area su cui insistono la torre e la vicina chiesetta sia indicato come “Zona a verde di rispetto archeologico”. Sarebbe il momento di pensare seriamente a una concreta idea di recupero delle strutture in questione, sviluppando una maggiore sensibilità nei riguardi degli edifici storici che versano in condizioni di forte degrado: la storia della città si riflette anche in queste strutture che non devono essere dimenticate per sempre!