La triste storia del “Ponte rotto” a Roma

Non lontano dall’isola Tiberina, quasi a ridosso del Ponte Palatino, nel cuore della Roma antica, si ergono i ruderi di un vecchio ponte dalla storia piuttosto travagliata, quasi come se su di esso gravasse da sempre una sorta di maledizione (in seguito capiremo meglio le ragioni sottese al mistero dei suoi numerosi crolli). La struttura nasce come semplice ponte in legno, intorno al III secolo a.C., ma poco dopo un primo crollo strutturale, sotto la sovrintendenza di due Censori, Marco Fulvio Nobiliore e Marco Emilio Epido, venne realizzato uno dei ponti sul Tevere (in pietra) più lunghi dell’epoca, il cui completamento richiese ben 35 anni di duri lavori. “Pons Aemilius” collegava due aree di particolare importanza dell’antica Roma: la Porta Flumentana, posta in prossimità del Palatino, sulla sponda est, e l’area mercantile denominata Transtiberim (l’attuale Trastevere) abitata da una numerosa comunità ebraica ad ovest del fiume.

Il ponte è ben visibile nel famoso plastico custodito all’interno del Museo della Civiltà Romana, una ricostruzione di Roma in età costantiniana (IV sec. d.C.), progettata in scala 1:250 dall’architetto Italo Gismondi.

In una vecchia enciclopedia illustrata la “Noveau Larousse Illustré” (1866-1877) si può ammirare, inoltre, una riproduzione dell’antica Roma dell’epoca augustea nella quale, ritroviamo il ponte Aemilius, insieme all’area del Palatino, il Circo Massimo e il teatro di Marcello. Sotto l’Imperatore Augusto il ponte fu sottoposto a un massiccio restauro al termine del quale lo stesso fu ribattezzato “Pons Maximus”, al quale seguirono molti altri nomi (“Pons Lepidus”o “Pons Consularis” o ancora “Pons Palatinus”) e tante furono anche le tristi vicissitudini legate ai numerosi crolli avvenuti nel corso dei secoli. Venne denominato anche “Pons Senatorius” a seguito di uno scrupoloso restauro voluto dalla più autorevole assemblea istituzionale della Roma Antica: il Senato romano. Ma qual è il mistero legato ai suoi numerosi crolli? In realtà sulla struttura non gravava alcuna maledizione, piuttosto la veloce usura dipendeva dalla sua stessa pozione: collocato sull’ansa del fiume, al di là dell’isola Tiberina dove la regolarità del flusso dell’acqua prendeva d’improvviso grande vigore in modo turbolento, il ponte era quasi sempre vittima delle frequenti alluvioni che interessavano la zona. Intorno al IX secolo d.C., la struttura cambiò nuovamente nome, per intitolarsi Santa Maria, nome derivatogli dalla presenza sulla sponda orientale della chiesa di Santa Maria Egiziaca, uno dei tanti templi pagani convertito in luogo di culto cristiano. A seguito di un nuovo crollo, il ponte fu nuovamente ricostruito, ma i lavori eseguiti non troppo a regola d’arte determinarono, due secoli dopo, un cedimento strutturale. Il XVI secolo fu un periodo davvero travagliato per il Ponte Santa Maria: nel 1552 Papa Giulio III diede ordine di restaurare il manufatto e l’opera fu eseguita dall’architetto Nanni di Baccio Bigio che realizzò anche, sempre su volere del Papa, una piccola cappella al centro del ponte.

Dopo appena cinque anni, a causa di una inondazione, il ponte subì nuovamente gravissimi danni, a seguito dei quali nel 1573 Papa Gregorio XIII Boncompagni ordinò un nuovo intervento di restauro e consolidamento strutturale ad opera di Mastro Matteo di Castello. Ancora oggi è presente una iscrizione, in latino, che ne ricorda l’intervento: “Per volere di Papa Gregorio XIII il Comune di Roma nell’anno giubilare 1575 restituì alla primitiva robustezza e bellezza il Ponte Senatorio, i cui fornici, caduti per l’antichità e già in precedenza restaurati, l’impeto del fiume aveva nuovamente abbattuto”.

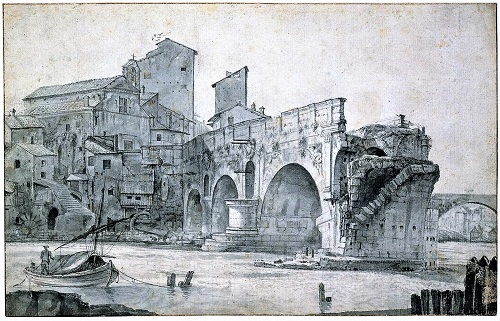

Di particolare bellezza è lo stemma araldico del Papa, un drago posizionato sulla campata centrale del ponte e ai suoi lati. Nel corso di quest’ultimo restauro venne realizzata anche la conduttura quella dell’Acqua Felice che portava la stessa in Trastevere raggiungendo anche la fontana di Santa Maria in Trastevere. Tuttavia, alcuni anni più tardi, alla fine del 1598, una straordinaria ondata di piena danneggiò seriamente il ponte, causando il crollo di tre delle sei arcate della struttura. Il ponte non fu mai più ricostruito e da quel momento ebbe inizio la sua lenta agonia. Nel periodo a cavallo tra il XVII secolo e il XIX, il ponte con tutto il suo circondario divenne soggetto preferito di numerosi artisti, viaggiatori italiani e stranieri, autori di numerose stampe e quadri.

Il pittore olandese Jan Asselyn realizzò vari dipinti nell’area di Roma tra il 1635 e il 1644 dedicando una sua opera anche al Ponte Rotto.

Anche l’architetto incisore Giovanni Battista Piranesi evidenza, in una delle sue belle tavole, l’area denominata da lui stesso “Ponte Senatorio oggi detto Ponte Rotto”, realizzata nel 1748. In questa ben dettagliata incisione si notano anche alcuni monumenti antichi da lui indicati con dei numeri: con il numero 1 il Tempio di Vesta, col 2 il Tempio della Fortuna Virile e col 3 Parte dell’antico Palatino.

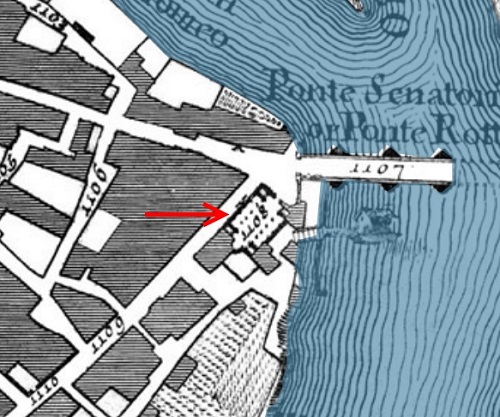

Dello stesso anno è la pianta di Roma di Giovanni Nolli, in cui si indica la struttura col nome di Ponte Senatori o Ponte Rotto. In prossimità dello stesso era ancora presente la chiesa del San Salvatore, demolita nel 1886 (la facciata ben si nota nel disegno precedentemente descritto di Jan Asselyn).

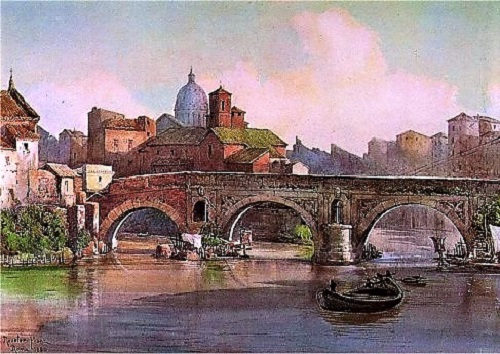

Lo scorcio urbano fluviale lo ritroviamo ancora in un quadro di Ettore Roesler Franz (pittore vedutista del paesaggio e della memoria) che lo rappresenta in un acquerello nella seconda metà dell’800. Nel 1853 Papa Pio IX nel rendere di nuovo transitabile il Ponte Rotto realizzò, grazie all’opera di una ditta francese, una passerella metallica sospesa come la si vede anche in una fotografia risalente al 1878.

Nove anni dopo la struttura metallica venne demolita, mettendo così definitivamente fine alla travagliata storia dell’antica struttura con la realizzazione del vicino ponte Palatino. Allo stato attuale il “Pons Aemilius” risulta in condizioni di abbandono e degrado molto evidenti, ma forse è proprio anche questa “condicio” che lo rende affascinante e particolare. Sarebbe auspicabile, tuttavia, considerare un eventuale intervento di restauro conservativo di ciò che resta del più lungo ponte sul Tevere dell’Antica Roma, ispirazione di tanti artisti e mèta di tanti cultori del “Fascino eterno” della nostra bella Capitale.