La Torre Garisenda a Bologna e la chiesetta della Madonna delle Grazie

All’ombra della più alta e famosa torre degli Asinelli, la Torre Garisenda costituisce, insieme alla sua vicina, uno dei simboli storico-architettonici più importanti della città di Bologna.  Descritta nella Divina Commedia del sommo Poeta Dante Alighieri i cui versi sono esposti su un’epigrafe posizionata alla base (“Qual pare a riguardar la Garisenda sotto il chinato quadro un nuvol vada sovr’essa sì ch’ella in contrario penda, tal parve Anteo a me, che stava a bada di vederlo chinare” – Inferno, XXXI) la torre fu costruita all’inizio del XII secolo per volere della famiglia Garisendi (potenti uomini di fede ghibellina dediti al lavoro di banchi di cambiavalute). Già all’epoca di Dante compromessa nelle fondazioni, essa fu d’ispirazione per il Poeta che la paragonò al gigante Anteo, figlio di Poseidone, che agevolò Dante e Virgilio nella discesa verso la ghiacciaia di Cocito. La Piazza di Porta Ravegnana sulla quale sorge la torre e che chiude, ad est, la prospiciente via Rizzoli, è un’area particolarmente interessante dal punto di vista urbanistico ed è così denominata per la presenza un tempo dell’antica Porta delle mura di Selenite (fine del V secolo d.C.), dalla quale dipartiva la strada per Ravenna (l’attuale via San Vitale).

Descritta nella Divina Commedia del sommo Poeta Dante Alighieri i cui versi sono esposti su un’epigrafe posizionata alla base (“Qual pare a riguardar la Garisenda sotto il chinato quadro un nuvol vada sovr’essa sì ch’ella in contrario penda, tal parve Anteo a me, che stava a bada di vederlo chinare” – Inferno, XXXI) la torre fu costruita all’inizio del XII secolo per volere della famiglia Garisendi (potenti uomini di fede ghibellina dediti al lavoro di banchi di cambiavalute). Già all’epoca di Dante compromessa nelle fondazioni, essa fu d’ispirazione per il Poeta che la paragonò al gigante Anteo, figlio di Poseidone, che agevolò Dante e Virgilio nella discesa verso la ghiacciaia di Cocito. La Piazza di Porta Ravegnana sulla quale sorge la torre e che chiude, ad est, la prospiciente via Rizzoli, è un’area particolarmente interessante dal punto di vista urbanistico ed è così denominata per la presenza un tempo dell’antica Porta delle mura di Selenite (fine del V secolo d.C.), dalla quale dipartiva la strada per Ravenna (l’attuale via San Vitale).  Essa divenne successivamente luogo di partenza di altre strade, disposte in senso radiale, come via Zamboni (ex Strada San Donato), Strada Maggiore e via Santo Stefano. La torre è stata sottoposta nel tempo a numerose modifiche a partire da una mutilazione di 12 metri a causa dell’estrema pendenza, passando dagli iniziali 60 metri ai 48 attuali. Dai Garisendi la proprietà passò, poi, in mano alla Corporazione dei Drappieri intorno al XVI secolo.

Essa divenne successivamente luogo di partenza di altre strade, disposte in senso radiale, come via Zamboni (ex Strada San Donato), Strada Maggiore e via Santo Stefano. La torre è stata sottoposta nel tempo a numerose modifiche a partire da una mutilazione di 12 metri a causa dell’estrema pendenza, passando dagli iniziali 60 metri ai 48 attuali. Dai Garisendi la proprietà passò, poi, in mano alla Corporazione dei Drappieri intorno al XVI secolo.

Nella famosa pianta Prospettica di Bologna del 1575, esposta nei Musei Vaticani, si può notare alla base una struttura bassa con un portone, delle finestre e un tetto spiovente, ancora presente nella pianta della città di M. Borboni, interessante incisione in bianco e nero, risalente al 1638.

Nella famosa pianta Prospettica di Bologna del 1575, esposta nei Musei Vaticani, si può notare alla base una struttura bassa con un portone, delle finestre e un tetto spiovente, ancora presente nella pianta della città di M. Borboni, interessante incisione in bianco e nero, risalente al 1638.  Anche nella scenografica rappresentazione della città del Bleau (Bononia Docet Mater Studiorum) incisione in rame acquerellata del 1663 (supporto stampa su carta), in cui paradossalmente la torre, indicata con il numero 8 (torre de’ Garisendi), appare molto più alta e quasi dritta (diversamente da quella degli Asinelli cha appare più inclinata), ritroviamo una sorta di costruzione aggiuntiva alla sua base. Si tratta della piccola chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie, detta anche Madonna di Porta o dei Malvezzi, struttura posta alla base della torre pendente (ma non ben evidenziata dalle succitate rappresentazioni), realizzata nel 1537 inizialmente in legno, per essere, nel corso della prima decade del XVIII secolo, riedificata in muratura grazie alla volontà dell’Arte dei Drappieri, su progetto di Antonio Laghi.

Anche nella scenografica rappresentazione della città del Bleau (Bononia Docet Mater Studiorum) incisione in rame acquerellata del 1663 (supporto stampa su carta), in cui paradossalmente la torre, indicata con il numero 8 (torre de’ Garisendi), appare molto più alta e quasi dritta (diversamente da quella degli Asinelli cha appare più inclinata), ritroviamo una sorta di costruzione aggiuntiva alla sua base. Si tratta della piccola chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie, detta anche Madonna di Porta o dei Malvezzi, struttura posta alla base della torre pendente (ma non ben evidenziata dalle succitate rappresentazioni), realizzata nel 1537 inizialmente in legno, per essere, nel corso della prima decade del XVIII secolo, riedificata in muratura grazie alla volontà dell’Arte dei Drappieri, su progetto di Antonio Laghi. La chiesa, edificata allo scopo di preservare l’immagine di una madonna dipinta alla fine del XIV secolo dal bolognese Lippo di Dalmasio sulla parete esterna della torre lato ex Strada San Donato, fu affidata alla Compagnia dei Drappieri soppressa nel 1797. La sacra struttura venne poi chiusa nel 1811 per essere riaperta nel 1816.

La chiesa, edificata allo scopo di preservare l’immagine di una madonna dipinta alla fine del XIV secolo dal bolognese Lippo di Dalmasio sulla parete esterna della torre lato ex Strada San Donato, fu affidata alla Compagnia dei Drappieri soppressa nel 1797. La sacra struttura venne poi chiusa nel 1811 per essere riaperta nel 1816. Interessante è la rappresentazione dell’area realizzata dal Fréres Rouargue nel 1855 (Collezione CARISBO – Cassa di Risparmio di Bologna) nella quale si può ben ammirare la facciata in stile neoclassico con il frontone alla sommità a cornice inclinata, tetto a falde, trabeazione con semplici triglifi, colonne laterali all’ingresso della chiesa e lesene sul lato Piazza Porta Ravegnana che accoglie la statua di San Petronio. Si nota, alle spalle della sacra struttura, una casupola con botteghe e antiche serrande. L’avvento della fotografia apporta un’ulteriore documentazione dell’area in questione.

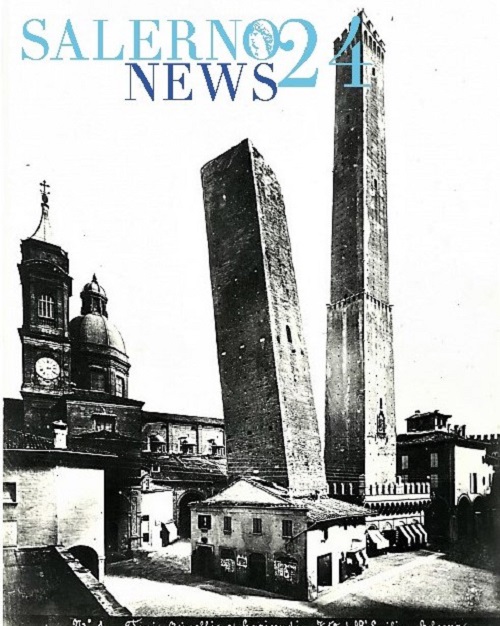

Interessante è la rappresentazione dell’area realizzata dal Fréres Rouargue nel 1855 (Collezione CARISBO – Cassa di Risparmio di Bologna) nella quale si può ben ammirare la facciata in stile neoclassico con il frontone alla sommità a cornice inclinata, tetto a falde, trabeazione con semplici triglifi, colonne laterali all’ingresso della chiesa e lesene sul lato Piazza Porta Ravegnana che accoglie la statua di San Petronio. Si nota, alle spalle della sacra struttura, una casupola con botteghe e antiche serrande. L’avvento della fotografia apporta un’ulteriore documentazione dell’area in questione.  Dalla Raccolta di scatti sulla città di Bologna della Biblioteca di Raimondo Ambrosini, Serie “Vecchia Bologna. Figure di cose scomparse o modificate“, si può ammirare una foto in albumina in cui si scorge ancora la vecchia chiesa con le botteghe retrostanti, mentre sulla piazza lato destro, notiamo la statua di San Petronio, opera di Gabriele Brunelli (1683), e sulla sinistra la chiesa di San Bartolomeo e Gaetano.

Dalla Raccolta di scatti sulla città di Bologna della Biblioteca di Raimondo Ambrosini, Serie “Vecchia Bologna. Figure di cose scomparse o modificate“, si può ammirare una foto in albumina in cui si scorge ancora la vecchia chiesa con le botteghe retrostanti, mentre sulla piazza lato destro, notiamo la statua di San Petronio, opera di Gabriele Brunelli (1683), e sulla sinistra la chiesa di San Bartolomeo e Gaetano.  Altra particolare foto (Fondo Poppi – Collezione CARISBO) molto probabilmente risalente a poco prima il 1871, anno entro il quale prima la chiesa e poi la struttura che l’affiancava, vennero abbattute. Si nota ancora la casupola alla base della torre, ma della chiesa, demolita e in parte trasformata in abitazioni con ulteriori botteghe al piano terra, non si trova più traccia. Dalla foto si può estrapolare ancora un’altra informazione importante: la statua di San Petronio non è più presente, di fatto trasferita all’interno di San Petronio, per poi essere nuovamente ricollocata nel medesimo punto nel 2001. L’affresco mariano nel 1885 venne staccato dalla torre per essere custodito all’interno della vicina chiesa di San Bartolomeo e Gaetano grazie anche al volere del segretario della R. Deputazione di Storia Patria Giosuè Carducci che precisò il suo intento di preservare la sacra pittura: “che vedesi sur una delle pareti della chiesetta, che è pur parete esterna della torre…importante come monumento di storia patria.”.

Altra particolare foto (Fondo Poppi – Collezione CARISBO) molto probabilmente risalente a poco prima il 1871, anno entro il quale prima la chiesa e poi la struttura che l’affiancava, vennero abbattute. Si nota ancora la casupola alla base della torre, ma della chiesa, demolita e in parte trasformata in abitazioni con ulteriori botteghe al piano terra, non si trova più traccia. Dalla foto si può estrapolare ancora un’altra informazione importante: la statua di San Petronio non è più presente, di fatto trasferita all’interno di San Petronio, per poi essere nuovamente ricollocata nel medesimo punto nel 2001. L’affresco mariano nel 1885 venne staccato dalla torre per essere custodito all’interno della vicina chiesa di San Bartolomeo e Gaetano grazie anche al volere del segretario della R. Deputazione di Storia Patria Giosuè Carducci che precisò il suo intento di preservare la sacra pittura: “che vedesi sur una delle pareti della chiesetta, che è pur parete esterna della torre…importante come monumento di storia patria.”.  Infine, un’ultima fondamentale fotografia, risalente al 1903 (Fondo Testoni – Collezione CARISBO) con un primo piano di una carrozzella e della base della Garisenda, ci mostra quest’ultima completamente sgombra delle sue vecchie aggiunte e la presenza di un rivestimento basamentale in bugne di selenite. Allo stato attuale la torre è di proprietà del Comune che la tutela.

Infine, un’ultima fondamentale fotografia, risalente al 1903 (Fondo Testoni – Collezione CARISBO) con un primo piano di una carrozzella e della base della Garisenda, ci mostra quest’ultima completamente sgombra delle sue vecchie aggiunte e la presenza di un rivestimento basamentale in bugne di selenite. Allo stato attuale la torre è di proprietà del Comune che la tutela.